《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000—2025)解读

《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000—2025)已于近日发布,自2025年10月31日起正式实施。该标准是在《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000—2016)的基础上,根据中国特色安全生产管理体系建设的部署,结合《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》要求修订,现就有关内容解读如下:

一、新发展阶段要求构建现代化安全生产管理体系

(一)国家法律法规鲜明的政策导向

《中华人民共和国安全生产法》明确要求加强安全生产标准化建设,国务院安委会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》将安全生产管理体系建设列为“八大行动”之一,要求试点建设中国特色标准,国务院国资委亦要求中央企业应当建立健全安全生产管理体系并借鉴先进经验。为落实国家法律法规与政策要求,需要构建一套现代化安全生产管理体系标准,立足我国安全生产管理实践经验,借鉴国内外安全生产管理体系构建理论方法,实现安全生产管理的系统化、规范化、标准化、科学化、现代化。

(二)传统安全生产管理体系存在局限性

当前,我国安全管理正处于由“他律”阶段向“自律”阶段转变的关键时期。传统安全生产管理体系在实践中逐渐暴露出局限性,已难以适应新时代安全管理需要。在管理实践层面,部分企业重结果轻过程,存在“领导意志替代制度执行”的现象,导致安全管理脱离本源,埋下深层隐患。在责任落实层面,“安全是专职人员的事”的固化思维尚未根本扭转,全员安全生产责任制流于形式,责任追究机制形同虚设,安全管理要求难以有效落实。随着企业生产规模扩大、工艺复杂度提升,原有安全生产管理体系的局限性已成为制约企业安全发展的瓶颈,亟须构建一套立足于企业实际、自主管理的现代化安全生产管理体系标准,筑牢安全管理根基。

(三)现代化安全生产管理体系标准正当其时

在高质量发展背景下,安全管理已成为企业核心竞争力的重要组成部分。一方面,随着新技术新业态的不断涌现,安全生产风险呈现系统性、耦合性、跨界性特征,传统的管理模式难以有效应对现代工业体系的复杂风险结构,亟须建立与中国式现代化相适应的安全生产管理体系。另一方面,随着我国大中型企业“走出去”步伐加快,海外业务面临不同国家和地区的文化差异、技术标准等多重挑战,构建既与国际通行规则接轨、又融合中国特色管理要求的体系标准,已成为当前亟待解决的现实问题。因此,2024年4月成立标准起草工作组,由中国安全生产科学研究院、国家能源投资集团有限责任公司、中国国检测试控股集团股份有限公司等单位负责该标准的修订工作。

二、准确把握现代化安全生产管理体系的建设目标

(一)构建中国特色安全生产管理体系

标准以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“人民至上、生命至上”和“安全第一、预防为主”,通过系统性战略规划、精准化治理手段、科技化支撑体系与国际化合作视野,推动公共安全治理模式向事前预防转型,既为防范重特大事故提供治本之策,又为安全生产治理现代化注入时代活力。标准的发布实施,立足中国实际,融合国际标准,构建了中国特色安全生产管理体系,走出了一条自主创新的实践之路,彰显“中国之治”的独特优势。

(二)服务大中型企业安全生产管理体系建设

标准为我国各行业领域大中型企业安全生产工作提供系统化的基本管理框架,引导企业构建安全生产标准化管理体系,并以“好用、实用、管用”为评判准则,规范企业安全管理模式、厘清安全管理脉络、拓展管理方式方法,最终推动企业持续提升安全生产绩效,实现以高水平安全保障企业高质量发展的目标。

(三)助力大中型企业本质安全水平提升

基于“安全第一、预防为主、综合治理”方针,融合先进安全管理理念,与我国传统方法、企业实际深度契合,强化风险管理和过程控制,注重绩效管理和持续改进,符合安全管理的基本规律,代表了现代安全管理的发展方向,有效提高企业安全生产水平,推动我国安全生产状况的根本好转。

三、中国特色安全生产管理体系的核心内容

标准总体框架设置了一级要素10个、二级要素32个、三级要素17个。在编制过程中,以“三道防线”理论为底层架构,创新构建LS—PDCA管理模式,在继承传统PDCA循环科学性的基础上,实现对安全治理全流程的深度优化,形成更具中国管理特色的安全生产管理体系。

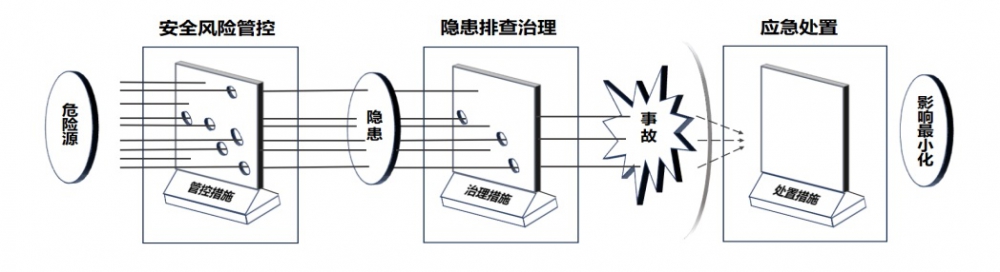

(一)构建安全风险系统防控“三道防线”模型

标准构建了“安全风险管控”“隐患排查治理”“应急处置”三道防线(如图1所示),推动企业安全生产管理模式向事前预防转型。安全风险系统防控“三道防线”模型,以系统思维为框架,融合底线思维确保基础安全屏障,融入极限思维提升风险管控弹性,从安全风险孕育、发生、演化全过程纵深防御,丰富和拓展了安全生产管理体系的实质内涵。通过整合风险管理理论、安全科学理论与应急管理体系,将双重预防机制与救援实践动态结合,形成了具有高度适配性的安全风险防控模式。

图1安全风险系统防控“三道防线”示意图

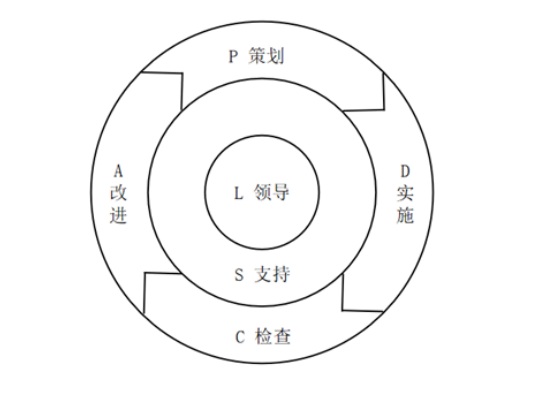

(二)采用安全生产管理体系“LS—PDCA”运行模式标准采用LS—PDCA运行模式(如图2所示),促进管理要素之间的相互衔接、有机融合,推动企业安全生产标准化管理体系系统化。安全生产管理体系“LS—PDCA”运行模式(即领导–支持–策划–实施–检查–改进),领导L强调并突出在党的领导下充分发挥各级领导的关键作用,支持S强调并完善组织、责任、制度、资金和科技等全过程、全方位的保障支撑。通过L和S两个环节,构建了一个以领导力为引擎、以基础保障为底盘、以PDCA为运作框架的立体化、强驱动的安全生产管理体系,实现了从被动符合到主动引领质的飞跃。

图2 安全生产标准化管理体系LS-PDCA运行模式

(三)融合创新中国特色安全生产管理体系要素

标准在编制过程中聚焦安全生产管理体系顶层设计,充分融合国内外安全生产管理体系要素,同时也综合考虑中国特色的安全管理理念方法、法规政策要求,传承《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000—2016)要素的同时,综合分析《职业健康安全生产管理体系—要求及使用指南》(GB/T 45001—2020)及国内外安全生产管理体系标准、央企国企成熟经验做法,确定本标准通用要素。此次修订增设“领导作用”,将安全领导力与履职评价纳入顶层设计;新增“基础保障”,凸显了安全生产的系统支撑逻辑。“策划”引入“安全理念”与“信息沟通”,形成了理念引领、员工参与及信息沟通的自下而上与自上而下相结合的双向治理格局;“人员管理”中新增“行为观察”“安全行为激励”“不安全行为管控”,标志着对人的因素认知已升维至科学管理;“现场管理”强化异常处置与变更环节,构建实质性动态风险防控的“第二道关口”;“检查评价”独立成章,则实现了监督闭环与绩效联动,提升了管理体系的自省与进化能力。

(四)达到好用实用管用目标

标准紧密贴合现实需求,在确保体系有效运行的前提下,弱化要素的文件化制度化要求,减少形式性要求,强化效果性要求,为企业合理减负;在持续改进方面更加注重实效,强调跟踪改进措施有效落实情况,促进企业安全生产活动形成真正的闭环管理。紧密围绕企业安全生产管理的迫切需求,将体系要求去繁就简、去虚就实,凸显管理体系的引领性、实用性,确保企业安全生产标准化管理体系的可操作性。同时,标准表述力求体系语言和管理要求的中国化,整体语言风格符合我国实际情况和通用表述,确保内容通俗易懂。